Deutsche Wirtschaft und Arbeitsmarkt 2025-2026: Infrastruktur, Beschäftigung und Trends

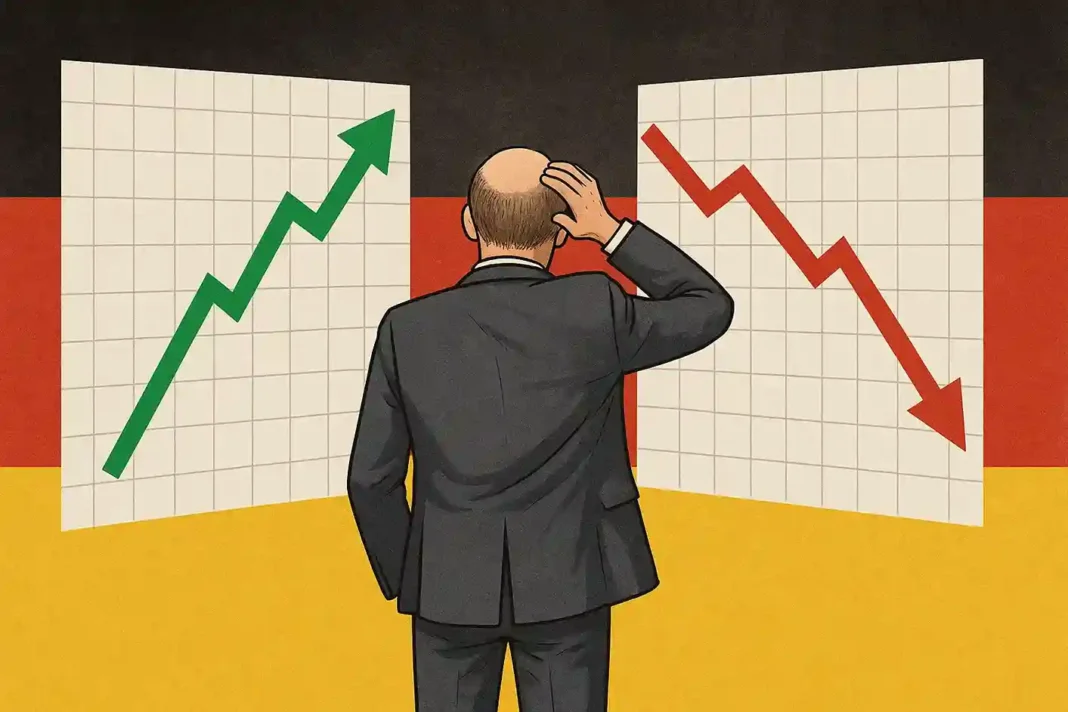

Die Jahre 2025 und 2026 bringen für den deutschen Arbeitsmarkt und die Wirtschaft eine Vielzahl an Herausforderungen und Chancen. Aktuelle Prognosen des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigen, dass die Beschäftigtenzahlen leicht steigen, während die Zahl der Arbeitslosen zunächst zunimmt, bevor ein Rückgang erwartet wird. Parallel dazu steht ein milliardenschweres Infrastrukturinvestitionsprogramm vor Umsetzungshürden, die den Bau- und Planungssektor erheblich beeinflussen werden.

Prognosen für Beschäftigung und Arbeitslose

Für 2025 wird ein leichter Anstieg der Beschäftigten um rund 10.000 Personen erwartet. Im Jahr 2026 hingegen wird ein Rückgang um etwa 20.000 Menschen prognostiziert. Die Zahl der Arbeitslosen steigt zunächst um etwa 160.000 im Jahr 2025, bevor sie 2026 erstmals seit Jahren wieder abnimmt. Diese Entwicklung ist eng mit dem demografischen Wandel verknüpft, da die geburtenstarken Jahrgänge der Baby-Boom-Generation in den Ruhestand gehen. Intso Weber, Leiter der Abteilung für wirtschaftliche Gesamtprognosen am IAB, betont: „Die Knappheit auf dem Arbeitsmarkt nimmt zu, und es wird zunehmend schwieriger, den Abgang in den Ruhestand auszugleichen.“ (Quelle)

Beschäftigte im Sozialversicherungssystem

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wird für 2025 und 2026 jeweils um rund 40.000 Personen steigen, sodass sie auf 34,98 Millionen im Jahr 2025 und 35,02 Millionen im Jahr 2026 ansteigt. Diese Zunahme ist hauptsächlich auf Teilzeitarbeit zurückzuführen und beinhaltet keine Beamten, Selbstständigen oder geringfügig Beschäftigten. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Arbeitsmarkt trotz positiver Entwicklungen durch begrenzte Arbeitskräfte eingeschränkt bleibt.

Branchenabhängige Unterschiede

Die Entwicklungen variieren je nach Wirtschaftssektor. Besonders die Industrie steht unter Druck durch strukturelle Veränderungen und internationale Handelshemmnisse wie US-Zölle. Für 2025 wird ein Rückgang von 130.000 Beschäftigten in der Industrie prognostiziert, gefolgt von weiteren 70.000 im Jahr 2026. Dagegen steigt die Zahl der Beschäftigten in Dienstleistungsbereichen, im öffentlichen Dienst, Bildung und Gesundheitswesen um 210.000 Personen im Jahr 2025 und 130.000 im Jahr 2026. Dies hängt unter anderem mit der Ausweitung der Kinderbetreuung und der alternden Gesellschaft zusammen.

Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur

Parallel zur Entwicklung am Arbeitsmarkt wird Deutschland ein großes Infrastrukturinvestitionsprogramm umsetzen, das insgesamt 500 Milliarden Euro umfasst. Der Bundestag hat hierfür ein Gesetz verabschiedet, das einen Fonds schafft, der auf 12 Jahre angelegt ist. Ziel ist die Modernisierung von Brücken, Schienen, Energie- und Digitalnetzen sowie Unterstützung von Krankenhäusern, Forschung, Sportanlagen, Bildung und Bauprojekten. (Weitere Informationen)

Von den 500 Milliarden Euro werden 100 Milliarden Euro für den Klimafonds bereitgestellt, während weitere 100 Milliarden Euro direkt an die Bundesländer gehen. Analysen des Deutschen Instituts für Wirtschaft in Köln zeigen jedoch, dass die Umsetzung dieses Programms vor großen Herausforderungen steht, insbesondere durch den Mangel an Fachkräften und steigende Baukosten.

Herausforderungen für die Bauwirtschaft

Der Bausektor benötigt Zeit, um zusätzliche Kapazitäten aufzubauen, insbesondere in den Bereichen Planung und Bauingenieurwesen. Die Analyse weist darauf hin, dass steigender Bedarf zu erheblichen Preissteigerungen führen könnte. Gleichzeitig verlängern komplexe Planungs- und Vergabeverfahren die Realisierung der Projekte. Um diese Lücken zu schließen, wird vorgeschlagen, Fachkräfte aus dem Ausland einzubinden und Ausbildungsprogramme für Arbeitslose zu erweitern. Zudem wird eine radikale Vereinfachung der Planungs- und Vergabeverfahren empfohlen, unterstützt durch beschleunigte Digitalisierung, um die Produktivität zu steigern.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Nachfrage

Die Investitionen werden die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, insbesondere im Bauwesen, erheblich erhöhen. Bereits in den letzten Jahren haben Projekte im Verkehrssektor steigende Preise gezeigt. Die Analyse prognostiziert, dass die beschleunigten Investitionen zwar wirtschaftliches Wachstum fördern, jedoch die reale Kaufkraft des Fonds durch Preissteigerungen teilweise schmälern könnten.

Politische und wirtschaftliche Einflüsse

Die Politik wird eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Umsetzung der Investitionsmaßnahmen spielen. Effektive Strukturreformen, Investitionsförderungen und die Integration in europäische Wirtschaftspolitik sind notwendig, um die Industrie und den Arbeitsmarkt widerstandsfähig zu gestalten. Diese Maßnahmen wirken sich direkt auf Beschäftigung und Wachstum aus. (Mehr Informationen)

Fazit

Insgesamt zeigen die Prognosen für 2025 und 2026, dass der deutsche Arbeitsmarkt und die Wirtschaft vor komplexen Herausforderungen stehen. Während die Zahl der Beschäftigten im Sozialversicherungssystem leicht steigt, begrenzen der demografische Wandel und Fachkräftemangel das Potenzial neuer Arbeitsplätze. Die umfangreichen Infrastrukturinvestitionen bieten Chancen, können aber ohne gezielte Maßnahmen in Bauwirtschaft, Planung und Digitalisierung zu Preissteigerungen und Verzögerungen führen. Eine strategische Kombination aus wirtschaftlicher Stabilität, staatlicher Förderung, Qualifikation von Arbeitskräften und politischer Steuerung ist notwendig, um den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft langfristig zu sichern.