Frankfurt beschlagnahmt russische Vermögen – Wirtschaftskrise verschärft Deutschlands Herausforderungen

Die deutsche Justiz in Hessen hat ein bedeutendes Signal an Moskau und die internationale Gemeinschaft gesendet: Die Oberlandesgericht Frankfurt beabsichtigt, rund 720 Millionen Euro an eingefrorenen Vermögenswerten einer russischen Bank zu beschlagnahmen. Der Fall steht exemplarisch für den neuen Kurs Deutschlands gegenüber Russland – entschlossen, rechtlich fundiert und wirtschaftlich umkämpft.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, wurde das Verfahren auf Antrag der Bundesanwaltschaft eingeleitet. Der Hintergrund: Der Frankfurter Ableger einer großen russischen Bank war im Juni 2022 auf die Sanktionsliste der Europäischen Union gesetzt worden – eine direkte Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Seither sind sämtliche Konten und Anlagen dieser Bank eingefroren.

Der juristische Hintergrund: Beschlagnahme von 720 Millionen Euro

Nach Informationen aus Justizkreisen versuchten Verantwortliche der Bank unmittelbar nach der Sanktionierung, die Gelder über einen elektronischen Transfer zu verschieben. Dieser Versuch wurde jedoch gestoppt, bevor der Auftrag ausgeführt werden konnte. Damit blieb das Kapital unter Kontrolle deutscher Behörden.

Das Verfahren zielt darauf ab, die eingefrorenen Gelder dauerhaft in das Eigentum des deutschen Staates zu überführen. Es wäre einer der größten Vermögensbeschlagnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Termin für die Hauptverhandlung steht allerdings noch aus. Zuständig ist die achte Strafkammer des Frankfurter Oberlandesgerichts, die aus fünf Berufsrichtern besteht.

Deutschland zwischen Recht und Realpolitik

Während die juristische Auseinandersetzung in Frankfurt ihren Lauf nimmt, tobt in Berlin eine politische Debatte über die Grenzen des Rechtsstaates in Zeiten des Krieges. Die Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz hat wiederholt betont, dass die eingefrorenen russischen Vermögen künftig auch für militärische Unterstützung der Ukraine genutzt werden könnten. Dieses Vorhaben stützt sich auf einen europäischen Konsens, der sich im Rahmen der EU-Kommission entwickelt.

Merz erklärte kürzlich vor dem Bundestag: „Diese Vermögen gehören Russland, aber sie können und werden solange blockiert bleiben, bis Moskau für die Zerstörung in der Ukraine Reparationen zahlt.“ Die Nutzung dieser Gelder für die Verteidigung der Ukraine sei daher nicht nur legitim, sondern moralisch geboten.

Europäische Solidarität und rechtliche Bedenken

Doch der Weg dahin ist kompliziert. Mehrere EU-Staaten, darunter Belgien, Österreich und Luxemburg, äußerten Vorbehalte gegen eine direkte Enteignung, da diese die Stabilität des europäischen Finanzsystems gefährden könnte. Besonders das Vertrauen internationaler Investoren in den Euro stünde auf dem Spiel. Die EU-Kommission prüft derzeit, ob eine indirekte Nutzung der Gelder – etwa in Form von Krediten über die belgische Depotbank „Euroclear“ – rechtlich vertretbar wäre.

Deutschland steht dabei im Spannungsfeld zwischen Solidarität mit der Ukraine und dem Schutz des Finanzrechts. Während Kanzler Merz auf eine „klare Linie gegenüber dem Aggressor Russland“ pocht, warnen Ökonomen vor möglichen Rückwirkungen auf den europäischen Kapitalmarkt.

Russlands Reaktion: Scharfe Töne aus Moskau

In Moskau stieß die Frankfurter Entscheidung auf scharfe Kritik. Der russische Außenminister bezeichnete die Beschlagnahme als „Diebstahl unter dem Deckmantel der Justiz“ und drohte mit Gegenmaßnahmen gegen deutsche Unternehmen, die in Russland tätig sind. Russische Medien sprachen von einem „neuen Wirtschaftskrieg gegen Russland“.

Gleichzeitig versucht Russland, seine wirtschaftlichen Partnerschaften mit Ländern wie China, Indien und der Türkei zu vertiefen, um die Folgen der westlichen Sanktionen abzufedern. Erst kürzlich erklärte der Kreml, dass Russland weiterhin auf eine „verlässliche Energiepartnerschaft“ mit Indien setze – ungeachtet westlicher Druckversuche.

Die wirtschaftliche Lage Deutschlands bleibt angespannt

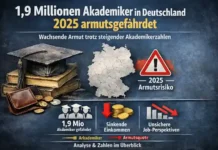

Parallel dazu verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation in Deutschland weiter. Nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank steckt die größte Volkswirtschaft Europas in einer anhaltenden Stagnation. Im jüngsten Monatsbericht heißt es, dass das Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal 2025 kaum gewachsen oder sogar leicht geschrumpft sein dürfte.

„Der Sommer hat keine Wende gebracht“, heißt es in dem Bericht. „Die Industrie kämpft weiterhin mit schwacher Nachfrage, hohen Energiekosten und globalen Unsicherheiten.“ Besonders der Automobilsektor und der Maschinenbau leiden unter rückläufigen Exporten, während steigende Kreditzinsen Investitionen erschweren.

Strukturelle Probleme und politische Unsicherheit

Experten sehen die Ursachen nicht allein in äußeren Einflüssen. Die deutsche Industrie kämpft mit strukturellen Schwächen, einem hohen Maß an Bürokratie und mangelnder Innovationsdynamik. Besonders kleine und mittlere Unternehmen fordern seit Monaten eine „Entlastungsagenda“, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warnte zuletzt, dass über 120.000 Arbeitsplätze in der Industrie in den kommenden zwei Jahren gefährdet sein könnten. Die Diskussion über Standortverlagerungen nach Osteuropa oder Asien nimmt zu.

Deutschland im globalen Kontext

Die geopolitische Situation wirkt wie ein Brandbeschleuniger für die wirtschaftliche Unsicherheit. Der NATO-Ukraine-Verteidigungsrat berät über neue militärische Maßnahmen an der Ostflanke, um russische Angriffe abzuwehren. Dabei betonen deutsche Vertreter immer wieder die Notwendigkeit, „Sicherheit und wirtschaftliche Stärke miteinander zu verbinden“.

Doch die Bevölkerung zeigt sich zunehmend gespalten. Laut einer Umfrage des Instituts Allensbach sehen 47 Prozent der Deutschen die wirtschaftlichen Belastungen durch den Ukraine-Krieg als „nicht mehr tragbar“ an, während 39 Prozent die Unterstützung für Kiew weiterhin als „moralische Pflicht“ betrachten.

Finanzielle Risiken und juristische Präzedenzfälle

Juristisch betrachtet könnte der Frankfurter Fall ein Präzedenzurteil schaffen. Sollte das Gericht tatsächlich die Übertragung der Vermögenswerte in deutsches Eigentum genehmigen, könnten ähnliche Verfahren europaweit folgen. Belgien, Frankreich und die Niederlande bereiten laut Berichten bereits eigene Klagen gegen russische Banken vor.

Finanzrechtler sehen darin eine „juristische Gratwanderung“. Einerseits sei das Vorgehen ein Zeichen politischer Stärke, andererseits könne es zu Klagen russischer Eigentümer vor internationalen Schiedsgerichten führen. Damit könnte sich ein langer Rechtsstreit entwickeln, der über Jahre die Beziehungen zwischen der EU und Russland belastet.

Ein gespaltenes Europa zwischen Sanktionen und Stabilität

Innerhalb der Europäischen Union herrscht Uneinigkeit über die künftige Russland-Strategie. Osteuropäische Staaten wie Polen, Estland und Litauen drängen auf eine härtere Gangart, während südeuropäische Länder wie Italien und Spanien auf diplomatische Lösungen setzen. Deutschland befindet sich erneut in der Rolle des Vermittlers – gefangen zwischen wirtschaftlicher Vorsicht und politischem Druck.

Die Frage, wie mit eingefrorenen russischen Geldern umgegangen werden soll, wird damit zu einem Lackmustest für die Einheit Europas. Kanzler Merz versucht, die Balance zwischen Rechtstreue und Solidarität zu halten, doch die Spannungen bleiben hoch.

Die Zukunft des deutschen Wirtschaftsmodells

Die aktuelle Lage wirft eine grundsätzliche Frage auf: Kann Deutschland seine wirtschaftliche Stabilität bewahren, während es zugleich die Ukraine unterstützt und Russland sanktioniert? Viele Ökonomen warnen, dass die deutsche Exportwirtschaft auf Dauer nicht in der bisherigen Form bestehen kann.

„Wir müssen uns auf eine neue Ära der wirtschaftlichen Selbstbehauptung einstellen“, sagte der Ökonom Jens Südekum. „Der Wohlstand der vergangenen Jahrzehnte beruhte auf globaler Vernetzung – diese wird nun durch geopolitische Realitäten eingeschränkt.“

Fazit: Ein Balanceakt zwischen Recht, Politik und Moral

Der Fall der russischen Bank in Frankfurt ist mehr als nur ein juristischer Streit um 720 Millionen Euro. Er symbolisiert den tiefgreifenden Wandel in der deutschen Außen- und Wirtschaftspolitik. Zwischen moralischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft sucht Deutschland seinen neuen Platz in einer sich wandelnden Weltordnung.

Während der Prozess in Frankfurt auf seinen Beginn wartet, stehen Regierung und Wirtschaft vor einer gemeinsamen Aufgabe: den Spagat zwischen Solidarität und Stabilität zu meistern. Die Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, werden die politische und ökonomische Landschaft Europas auf Jahre hinaus prägen.

Mehr zu diesem Thema: