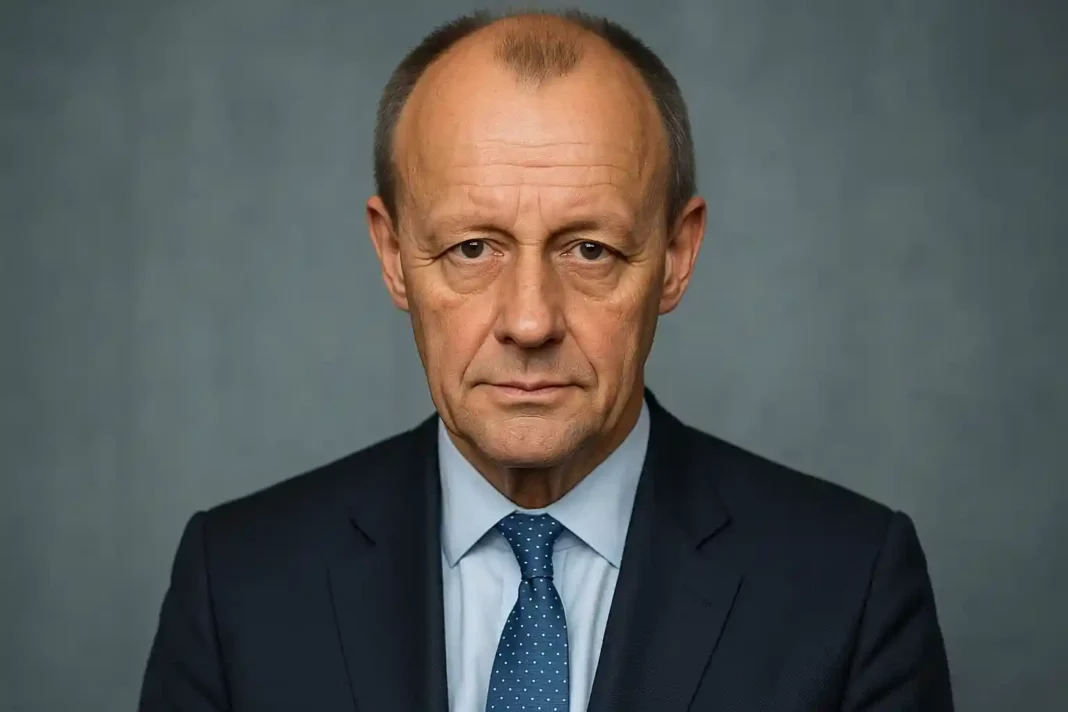

Streit um Merz und Brasilien – Warum die Debatte völlig am Kern vorbeigeht

Der angeblich abfällige Kommentar von Bundeskanzler Friedrich Merz über Brasilien hat in der deutschen Medienlandschaft hohe Wellen geschlagen. Dabei ist die empörte Reaktion ein nahezu exemplarisches Beispiel für eine politische Diskussionskultur, die sich häufig in Nebenschauplätzen verliert, während zentrale geopolitische Herausforderungen zu wenig Beachtung finden. Viele Kritiker konzentrieren sich auf eine Bemerkung am Rande und übersehen dabei die eigentliche Botschaft des Kanzlers, die er zum richtigen Zeitpunkt vor dem richtigen Auditorium formulierte.

Eine Debatte auf Nebenkriegsschauplätzen

Friedrich Merz ist politisch in vielen Punkten angreifbar – ob in Finanz- oder Sozialpolitik, Migration, Wirtschaftsstrategie oder Bildung. In der Vergangenheit hat er Fehler gemacht, darunter der strategisch riskante Schritt, sich im Bundestag inhaltlich an Positionen der AfD anzunähern. Es ist berechtigt, ihn dafür zu kritisieren. Doch diese Affäre um eine Bemerkung über Brasilien ist dafür kein gutes Beispiel. Hier geraten Kontext und Sachlage aus dem Blick.

Auf einem Kongress des Handelsverbands Deutschland wollte Merz nicht über Klischees zu Südamerika sprechen, sondern auf eine grundlegende Herausforderung aufmerksam machen: die Stabilität und Zukunft liberaler Demokratien in einer Welt, die zunehmend von autoritären Kräften geprägt wird. Während Gegner sich auf moralische Empörung beschränkten, richtete Merz seinen Fokus auf strategische Risiken, denen Europa und Deutschland heute unmittelbar ausgesetzt sind.

Merz’ Kernbotschaft: Die Lage ist ernst

Der Kanzler erinnerte daran, dass es in der aktuellen geopolitischen Lage nicht nur um Unternehmenswettbewerb oder wirtschaftliche Kennzahlen geht. Vielmehr sei die Fähigkeit freier Gesellschaften, sich gegenüber äußeren Bedrohungen zu behaupten, zunehmend unter Druck. Bei seiner Rede zeichnete er ein Bild einer Welt, in der Autoritarismus wieder auf dem Vormarsch ist – und Europa nicht am Rand, sondern im Zentrum dieser Entwicklung steht.

Russland führt seit Jahren Krieg in Europa und rüstet militärisch weiter auf. Moskau signalisiert immer deutlicher seinen Anspruch, langfristig wieder Einflusszonen in Europa aufzubauen. Für die Europäische Union bedeutet dies eine doppelte Herausforderung: sich in Rekordzeit unabhängig von Russland in der Energieversorgung zu machen und gleichzeitig die eigene Verteidigungsfähigkeit auszubauen.

Auch die USA bleiben in dieser Analyse nicht unproblematisch. Teile der politischen Elite zeigen zunehmend Ambitionen, außenpolitische Konfrontationen Europas im Stil neuer Machtblöcke durchzuspielen. Einflussreiche Tech-Unternehmen besitzen ihrerseits wirtschaftliche und digitale Macht, die politische Prozesse in Europa zunehmend indirekt beeinflussen kann.

China als geopolitischer Faktor

Gleichzeitig beobachtet China aufmerksam die internationale Lage. Peking nutzt die westliche Schwäche, unterstützt Russland im Ukraine-Krieg und testet seine Möglichkeiten, die eigene Einflusszone auszubauen. Sollte sich der Machtvakuum vergrößern, könnte die Volksrepublik gegenüber Taiwan ernst machen. Auch hier wären die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen für Europa erheblich.

Gemeinsam ist diesen Entwicklungen, so Merz, dass autoritäre Regime und populistische Parteien in Europa dieselben Interessen teilen: die Schwächung demokratischer Institutionen, die Umgestaltung politischer Systeme nach innen und außen und die Aushöhlung liberaler Ordnung. In mehreren EU-Staaten gewinnen solche Parteien in den Umfragen, wobei sie gezielt mit Angst vor sozialem Abstieg und Kriminalität Wahlkampf betreiben.

„Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt“

Vor diesem Hintergrund stellte Merz die Frage, ob die deutsche Debatte nicht zunehmend Maß und Mitte verliert. Er erinnerte daran, dass Deutschland trotz aller internen Konflikte zu den stabilsten Staaten der Welt gehört – wirtschaftlich, demokratisch und in Bezug auf soziale Sicherheit. Die Bemerkung über Brasilien war in diesem Sinne keine Abwertung, sondern der Versuch, ein realistisches Bild zu zeichnen: Die Lebensqualität, Infrastruktur, Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und demokratische Teilhabe sind in Deutschland nun einmal deutlich höher als in vielen anderen Staaten – und das gilt trotz aller internen Probleme weiterhin.

Brasilien ist dabei keineswegs ein schwaches Land. Es gehört zu den größten Volkswirtschaften der Welt und steht wirtschaftlich sogar deutlich besser da als Russland. Dennoch liegt das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt Deutschlands noch immer über dem brasilianischen. In vielen Regionen Brasiliens – insbesondere Großstädten wie Belém – sind Armut, Korruption und Gewalt erheblich stärker ausgeprägt als in Mitteleuropa.

Der eigentliche Skandal: Die deutsche Debattenkultur

Die aufgeheizte Reaktion auf diese Bemerkung ist für Merz ein Beleg dafür, dass in Deutschland inzwischen zu oft über symbolische Nebensächlichkeiten gestritten wird. Währenddessen rücken zentrale politische Fragen in den Hintergrund – darunter Deindustrialisierung, Energiepolitik, Bildungskrise oder die Sicherung strategischer Infrastruktur.

Viele Wirtschaftsvertreter warnen täglich vor einem „Abstieg Deutschlands als Industrienation“. Gleichzeitig wird selten erwähnt, dass Teile der Industrie über Jahre strukturelle Veränderungen verschlafen haben. Zu lange wurde auf kurzfristige Profitmaximierung statt langfristige strategische Modernisierung gesetzt.

Die Mahnung des Kanzlers

Merz nutzte seinen Auftritt deshalb, um darauf hinzuweisen, dass wirtschaftliche Interessen mit anderen gesellschaftlichen Zielen in Einklang gebracht werden müssen – darunter soziale Stabilität, demokratische Stärke und internationale Handlungsfähigkeit. Die Bundesregierung operiere in einer Welt, in der weit mehr auf dem Spiel stehe als Quartalszahlen oder Parteipunkte.

In einer globalen Phase zunehmender Unsicherheit sei es essenziell, politische Debatten sachlich zu führen. Populäre Empörung, insbesondere über Nebensätze, helfe nicht weiter. Sie verschiebe nur die Aufmerksamkeit weg von Fragen, die darüber entscheiden, wie Europa und Deutschland in einer Welt aggressiver geopolitischer Machtblöcke bestehen können.